第4章 創造する条件

1.基礎

その1 観察力(観の目、心眼、六眼)

(1) 密眼、精密にものを観る目

(2) 莫眼、創造の目、異質結合

(3) 童眼、目標に向って上手くやるためにどうするかのみ考える

(4) 洞眼、予想もしない変化、現象を取り上げ探求する

(5) 自在眼、物事を固定しないでいろいろな角度で見る目

(6) 慈眼、自分の心を大切にするように、他の人の心も大切

莫眼、異質結合 ブル=ブルドーザー

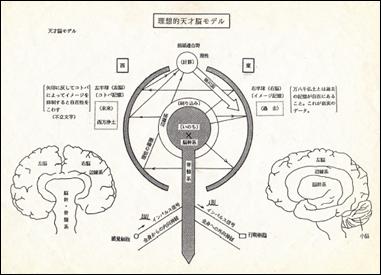

その2 脳のモデル

・x=ビックバン、宇宙の基(150億年、または137億年)

・脳幹=命、生命の座、創造する働き、無意識

・辺縁系=スキンシップ、土台、潜在意識、刷り込み

・新皮質=記憶室、左の室(ことば)右の室〔イメージ〕

・前頭連合野=理性、論理、知識、分析、ロジカル

その3 創造する脳のメカニズム

生命が危なくなると、脳幹自ら働いて右脳(面積5倍強、イメージデータ量100万倍対左脳)を1秒間に光の速度

とほぼ同じ、1秒間に30万キロメータの速度で走査、スキャニングする、又は直接観る=直観。この作用を創造、

ひらめきと呼ぶ。

それによって創出された答えをアイデア、知恵と言う。

しかし現代の多くの人にとってこの行いは、やっては危険、試みてはならない。

やって良い者は、生命体が強烈に強い人か、または好きで好きで大変な集中力を続けることが出来る人。過去の発明は

変人、奇人と称される人達が80%しめている。

その他の人は日頃より創造する能力を開発していた。

その4 創造性開発

1.古来の文化

俳句、川柳、なぞかけ、短歌、和歌。 とんち(イメージ結合)

2.知恵の出る場所

風呂の中、布団の中、トイレの中、自然を散策中、自宅の机でぽけーっとしている時、お寺、一人で教会で座って

居る時、飲み屋

3.好き

好きこそものの上手なり

4.呼吸法

無意識の脳幹を意識的に刺激して活性化する

仏教、仏法、密教、長唄、小唄、民謡、詩吟、謡

禅、般若心経 等

5.道・・心を磨く

茶道、華道、柔道、剣道、弓道、合気道

6.子供のころの訓練

火と刃物を使って工夫した

竹馬、竹とんぼ、鉄砲、釣竿、泥んこ遊び、積み木、おりがみ

(しかし今大人が作ってあたえている)

その5 創造のプロセス

二つある

A:1.分析−2.ピンチ−3.一休み−4.発想

B:2.発想−1.分析

(1) 分析……帰納法、演繹法、論理、左脳

(2) ピンチ…窮、切羽、方法手段が全くない生か死の瀬戸際

(3) 一休み…一休み一休み、左脳の働きがとまる、過去の考え方が働いてない。固定観念が切れる

(4) 発想……インスピレーション、アイデア、仮説、閃き